01

Mar. 2022

3月号 「麹菌の双子のきょうだい」

今月はみなさんがよくご存知の麹菌の話をしましょう。

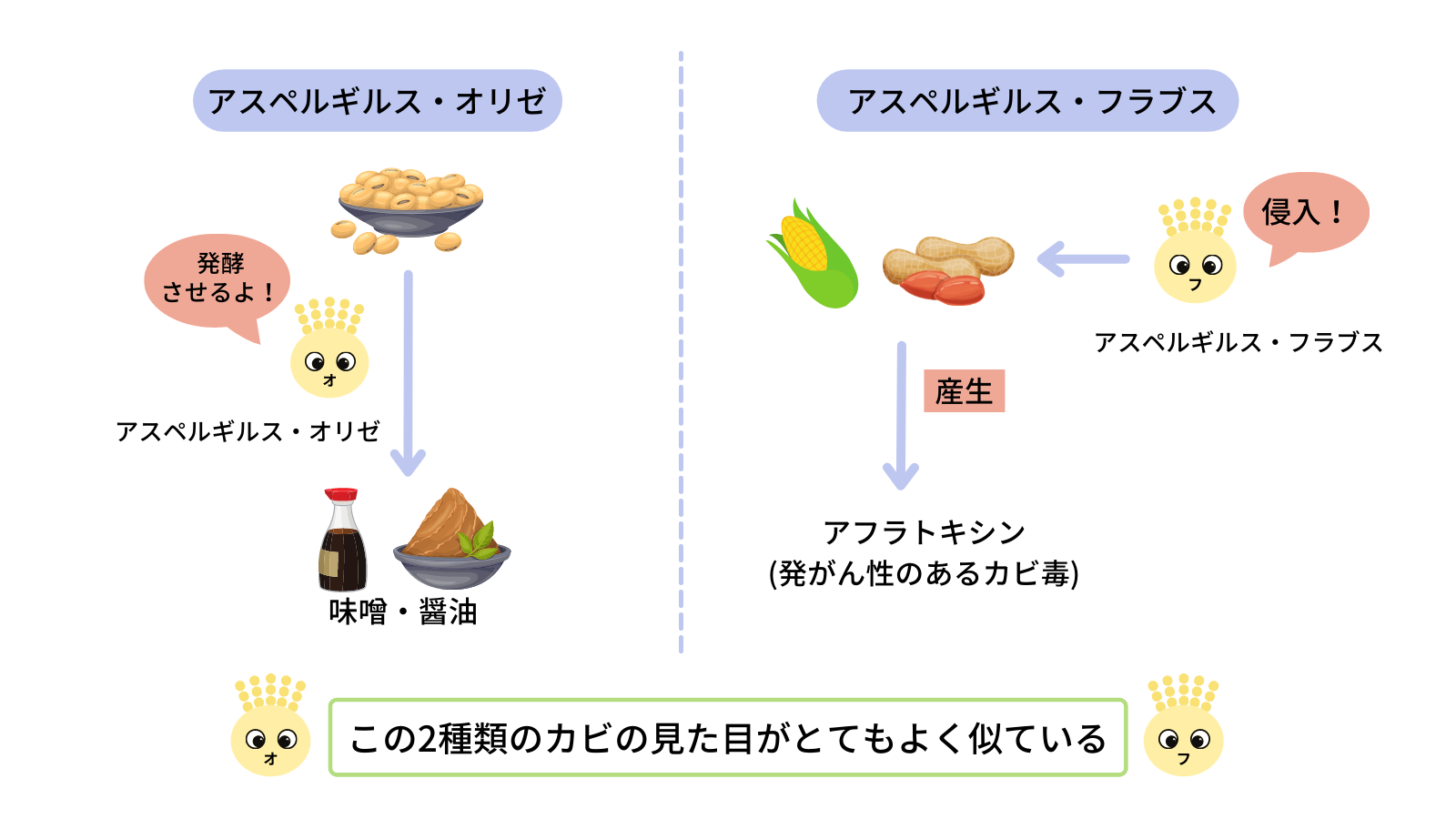

麹菌はアスペルギルス・オリゼといい、日本古来、酒や味噌、醤油などの発酵に使用されてきた有用カビです。昨今人気の調味料、塩麹としても大活躍していますね。

一方、アスペルギルス・フラブスはピーナッツやトウモロコシなどの農産物に侵入し、発癌性のあるアフラトキシンを産生する有害カビです。

実はこの二つのカビは見かけがたいへんよく似ています。

アフラトキシンの発見は1960年の事件に遡ります。

1960年の春から夏にかけてイギリスのイングランド地方で10万羽以上の七面鳥が次々と斃死する事件が起こりました。当時、原因がわからなかったために、‘七面鳥X病’と呼ばれましたが、その後の研究で、飼料として与えていたブラジル産ピーナッツミールの中のカビ毒が原因であることがわかりました。ピーナッツミールに生えていたカビ(アスペルギルス・フラブス)がカビ毒を作ったのです。

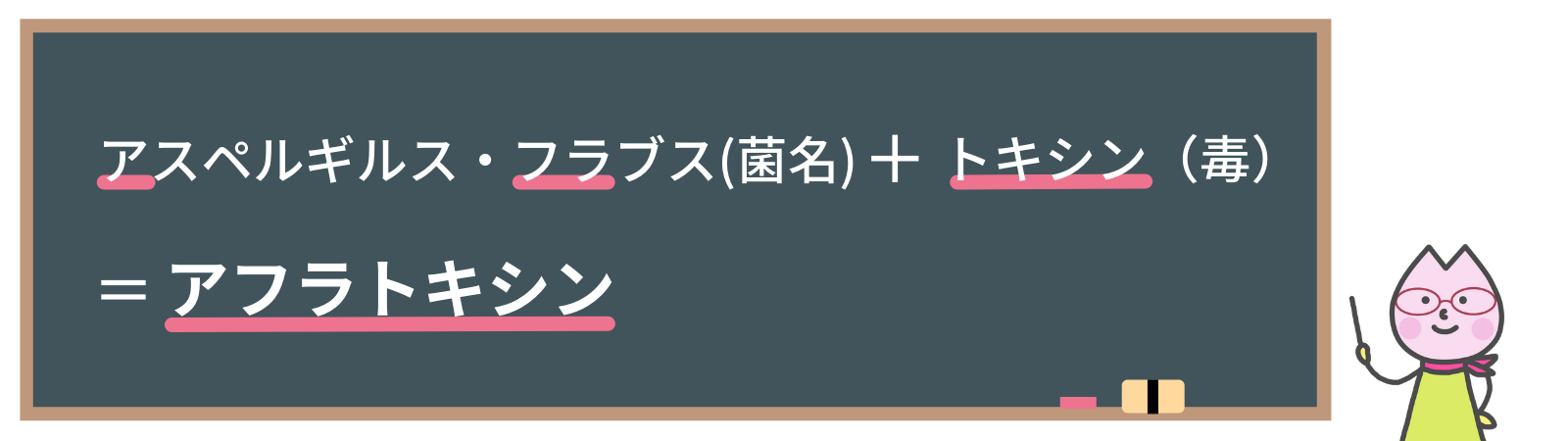

そのカビ毒は菌名のアフラとトキシン(毒)をあわせてアフラトキシンと名付けられました。

それ以降、アスペルギルス・フラブスとアフラトキシンの研究は世界中で積極的に進められました。

そんな中、「日本ではそっくりなカビを使って、酒や味噌を作っているけれど、それってマジ、アブナクない?醸造場で働いている人の中でビョーキになっている人、実はいるんじゃない?」という問い合わせが日本にたくさん寄せられました。アフラトキシンを作るアスペルギルス・フラブスと日本で麹に使っているアスペルギルス・オリゼの見かけが、区別が難しいくらいそっくりだからです。

そこで、日本は、醸造に使用しているアスペルギルス・オリゼのすべての株がアフラトキシンを作らないことを確かめて発表しました。日本の麹が安全であることを証明したのです。

さて、それから年月が経ち、研究が進んで、この2つのカビの関係が明らかになってきました。

どうも昔の人達は、野生のアスペルギルス・フラブスの中から、発酵に適した株をいくつか選んでずっと大事に伝えてきたようなのです。おいしいお酒や味噌をつくる株です。

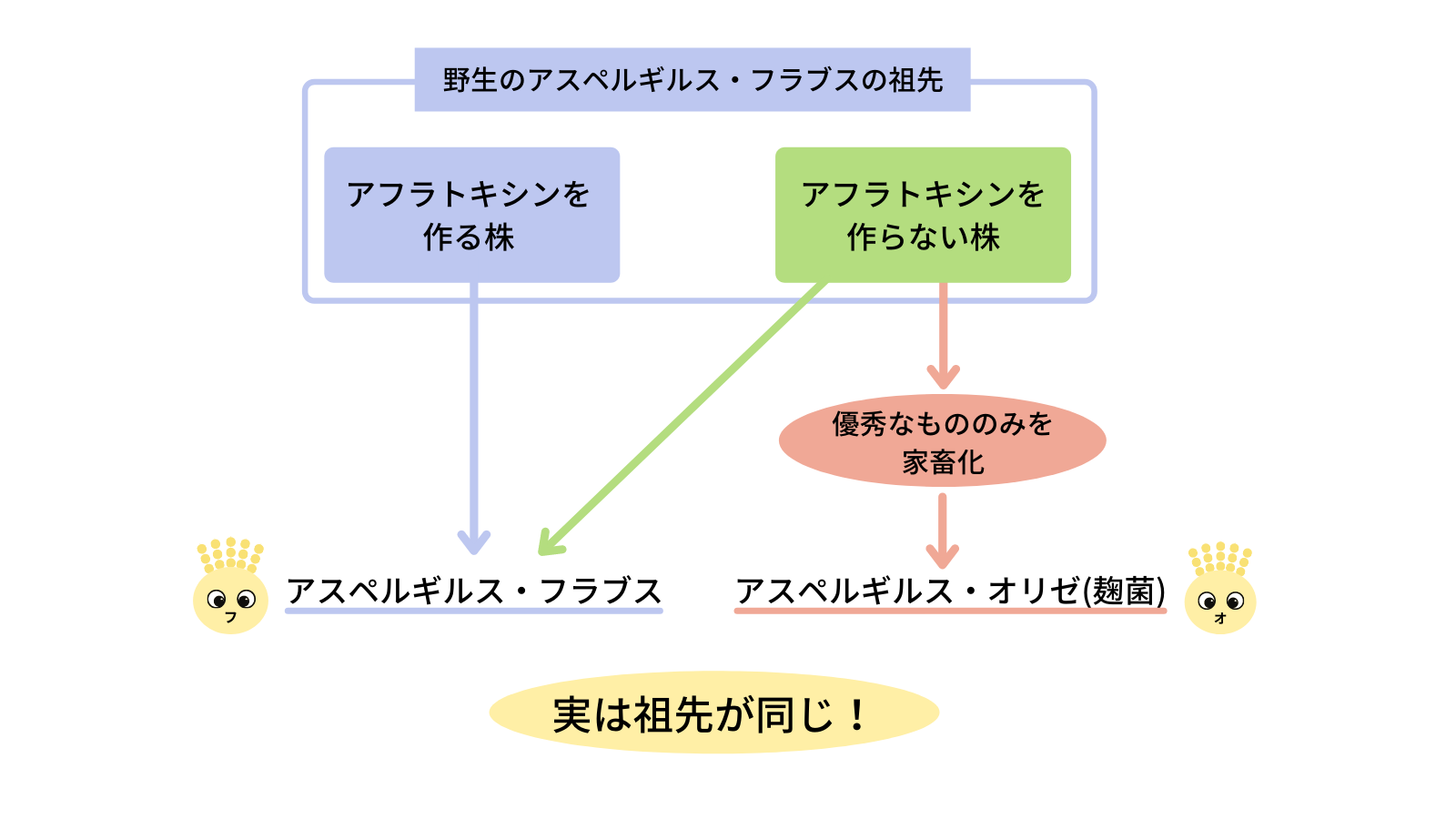

野生のアスペルギルス・フラブスにはアフラトキシンを作る株と作らない株があります。その作らない株の中から、優秀な株を選んで‘家畜化’したようで、祖先は同じなのです。昔の人達は当然アフラトキシンなど知るよしもありませんでしたが、亜熱帯地域と違い、温帯の日本ではアフラトキシンを作らない野生株が圧倒的に多かったことが幸いしましたね。

ということで、アフラトキシンを作る野生のアスペルギルス・フラブスと、麹に使用する家畜化されたアスペルギルス・オリゼは、実は祖先が同じで、双子のきょうだいというおはなしでした。

北海道大学獣医学部ご卒業後、旧大阪府立公衆衛生研究所において、女性で初めてとなる副所長兼感染症部長を務められた。現在は、日本防菌防黴学会理事、日本食品微生物学会理事など多方面でご活躍。

【専門家コラム】