15

Apr. 2025

保護者向け

安心して食べたい!お弁当の衛生管理

お子様やご家族のために、毎朝お弁当を作っている方も多いのではないでしょうか。

暖かくなると気になるのが、お弁当の衛生面です。このコラムでは、家庭でできるお弁当の食中毒対策について特集します!ぜひ参考にしてください。

お弁当の食中毒予防のポイント!

お弁当は調理してからすぐに食べるわけではないので、食べるまでの間に菌が繁殖してしまい、食中毒を引き起こすことがあります。

安心して食べるためには、以下のポイントに気を付けましょう!

◆お弁当のおかずに菌を付けないこと

◆お弁当箱の中で、菌が増えないように対策をすること

今回はお弁当作りの工程に合わせて、予防ポイントをまとめました。梅雨時から夏場にかけては、特に気を付けてください!

①準備

【菌をつけない対策】

◆まず手洗い!

調理の前には必ず石けんを使って、手をキレイに洗いましょう!

◆お弁当箱はキレイ?

容器を清潔にしておくことも食中毒予防の基本です。蓋のパッキンなども外し、キレイに洗っておきましょう。

【菌を増やさない対策】

◆メニューの選び方

菌は、水分が多いと増えやすくなります。お弁当の中身は極力水分を抑えましょう。おひたしや煮ものなど、汁気の多いメニューはNGです。

◆おすすめの調理方法!

焼く・炒める・揚げる など、水分が少ない調理法がオススメです。逆に、茹でる・蒸す・煮る は水分が多くなるのでNGです。

◆ご飯は当日炊いて!

冷める過程で細菌が増える可能性があるので、前日に炊いたご飯や冷凍ご飯はあまりオススメできません。また、炊き込みご飯は傷みやすいのでお弁当には不向きです。

②調理

【菌をつけない対策】

◆しっかり加熱で菌をやっつける!

お弁当のおかずは中までしっかり火を通しましょう。ハンバーグや揚げ物は中心まで火が通りにくいので要注意です。卵も半熟ではなく、十分に加熱しましょう。作り置きのおかずを入れるときも、必ず一度、中まで十分に温めてから詰めてください。

◆おにぎりはラップで握る!

手には黄色ブドウ球菌がいることもあり、食中毒の原因になります。おにぎりを素手で握るのはNGです。

◆生野菜はしっかり洗う!

野菜や果物には様々な菌が付着しています。流水でよく洗い、ペーパータオルなどで十分に水気を取りましょう。

【菌を増やさない対策】

◆調理中の食材管理

①冷蔵食材は使う直前に冷蔵庫から出しましょう。

②キャラ弁などで作成に時間が掛かる場合は、食材をこまめに冷蔵庫に入れて管理しましょう。使い捨ての手袋や清潔なピンセットを準備すると安心です。

③和え物など加熱後に作業のあるメニューは、調理中に菌が付着し増えてしまう可能性があります。なるべく低温を保つようにして管理してください。

◆味付けによる工夫

お弁当のおかずは、少し濃い味付けで、塩や砂糖を多めに加えるのがオススメです!食品中の水分が減り、菌が繁殖しにくくなります。

③詰める

【菌をつけない対策】

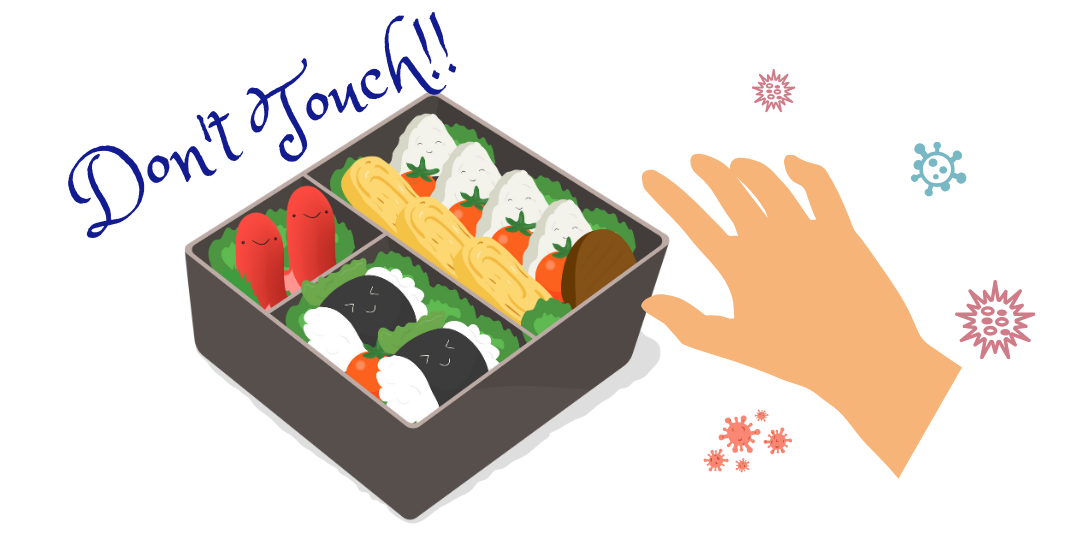

◆加熱済みの食材は、直接手で触らない!

食材は加熱すると、菌が死滅した状態になります。その後、直接手で触れてしまうと、手についている菌が付着してしまいます。お弁当箱に詰める際は、清潔な箸などを使い、素手で食品に触れないようにしましょう。

【菌を増やさない対策】

◆「冷めてから詰める」を徹底!

中身が熱いまま蓋をすると、水滴がたまり食べ物が傷みやすくなります。また、温かい状態が続くと菌が増えてしまいます。十分に冷ましてからお弁当箱に詰めましょう。ご飯もお皿に広げて完全に冷ましてから詰めてください。

逆に、保温機能があるお弁当箱は、中身を65℃以上に保つと菌が増えにくくなります。こちらは、熱いうちに詰めてしまいましょう。

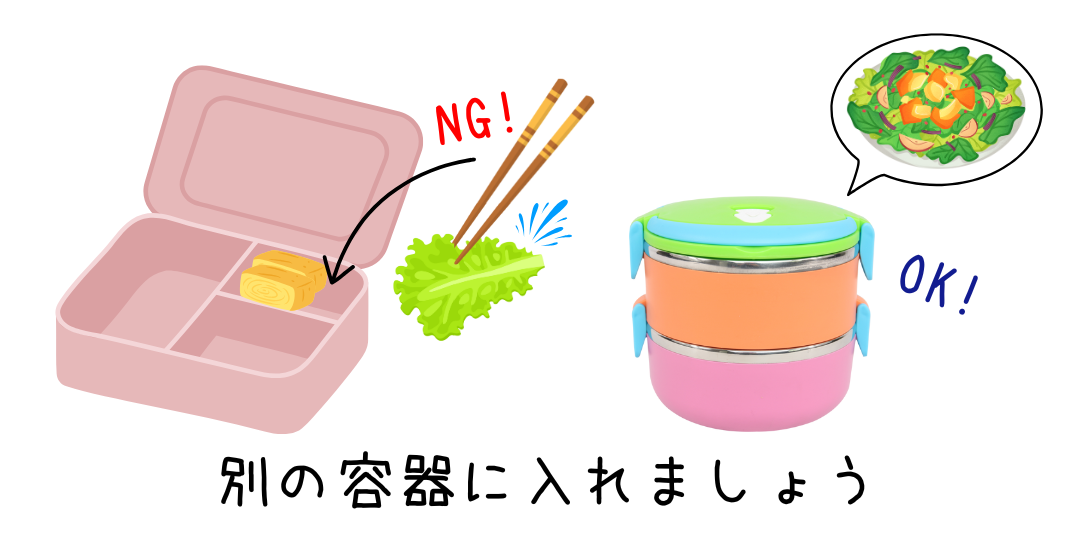

◆区切る or 容器を分ける

おかずは市販のカップなどで仕切ることで、水分や菌が他のおかずに移るのを防げます。レタスなどを仕切りとして使うと彩りが良くなりますが、衛生的には避けたほうが良いです。生野菜や果物は別の容器に入れて、他のおかずとの接触を避けましょう。

④持ち運ぶ

【菌を増やさない対策】

◆涼しいところで保管して!

菌は、調理後2時間で繁殖が始まり、4~6時間後にはピークに達します。そのため、食べる頃には危険性が高まります。なるべく涼しい場所で保管し、菌の繁殖を抑えるために保冷バッグに保冷剤を入れて持ち運ぶと効果的です。

◆なるべく早く食べて!

作ってから食べるまでの時間が長くなればなるほど、食中毒の危険性は増します。なるべく早めに食べ切るように心掛けましょう!

【豆知識】抗菌作用のある食材

梅干し、酢、わさび、からしには、菌の繁殖を抑える効果が期待できます。絶対的な効果ではありませんが、食中毒予防のサポート食材としてレシピに加えてみましょう。また、お米1合に大さじ1杯の酢を加えて炊くと、菌の繁殖を抑えることができます。

参考文献

・ベターホーム協会(2015)、『いたみにくい&安心 作りおきとお弁当読本』、ベターホーム協会。

・東京都福祉保健局HP「お弁当をつくるときに、どのようなことに気を付ければよいですか?【食品安全FAQ】」, https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/anzen/anzen/food_faq/chudoku/chudoku11,(2025年3月31日アクセス)。

・南多摩保健所HP「お弁当の食品衛生」,https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/minamitama/gyoumu/syokuhin/obentou.html,(2025年3月31日アクセス)。

戻る